月经量少是怎么回事?本文从生理性因素、病理性因素和生活方式三个角度深入探讨了月经量少的原因,并分析了月经量少可能带来的潜在风险,例如贫血和不孕症。文章建议女性朋友们关注自身月经变化,出现月经量少等问题应及时就医,并保持健康的生活方式,以维护自身健康。

月经量少的原因:生理性因素

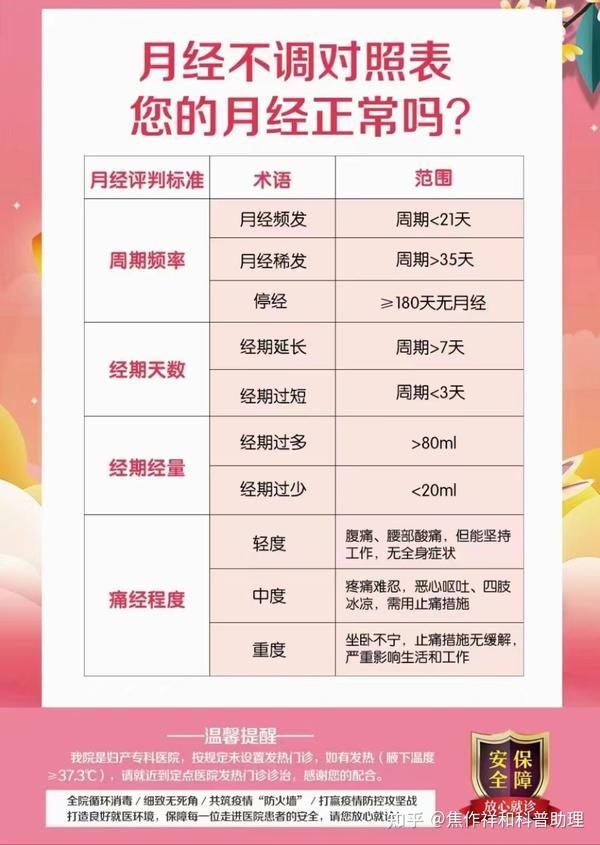

月经量少,医学上称为月经过少,是指月经血量明显减少,持续时间缩短,甚至完全闭经。导致月经量少的原因多种多样,首先我们需要考虑生理性因素。青春期和围绝经期女性由于卵巢功能尚未完全成熟或逐渐衰退,月经量少是正常的生理现象。

青春期女孩,由于卵巢功能尚未完全建立,排卵不规律,导致月经周期不稳定,月经量也可能较少。这属于正常的生理现象,通常随着年龄增长和内分泌系统发育成熟,月经量会逐渐趋于正常。而对于围绝经期的女性,由于卵巢功能逐渐衰退,雌激素水平下降,月经量减少是不可避免的自然过程。

此外,一些生理因素如过度劳累、精神压力过大、营养不良等也可能导致月经量减少。比如,一些长期从事高强度体力劳动的女性,由于身体过度消耗,可能会出现月经量减少的情况;又比如,长时间处于高压状态下,精神紧张也会影响内分泌系统的正常运作,从而导致月经量减少。营养不良,特别是铁、蛋白质等营养元素的缺乏,会影响子宫内膜的生长,从而导致月经量减少。因此,规律作息、保持良好心态、均衡饮食,对维持正常的月经周期至关重要。

月经量少的病理性原因

除了生理性因素,一些疾病也可能导致月经量少。子宫内膜薄弱是常见的病因之一。子宫内膜是产生月经血的主要场所,如果子宫内膜过薄,就会导致月经量减少。造成子宫内膜薄弱的原因有很多,比如多次人工流产、子宫内膜异位症、慢性盆腔炎等。

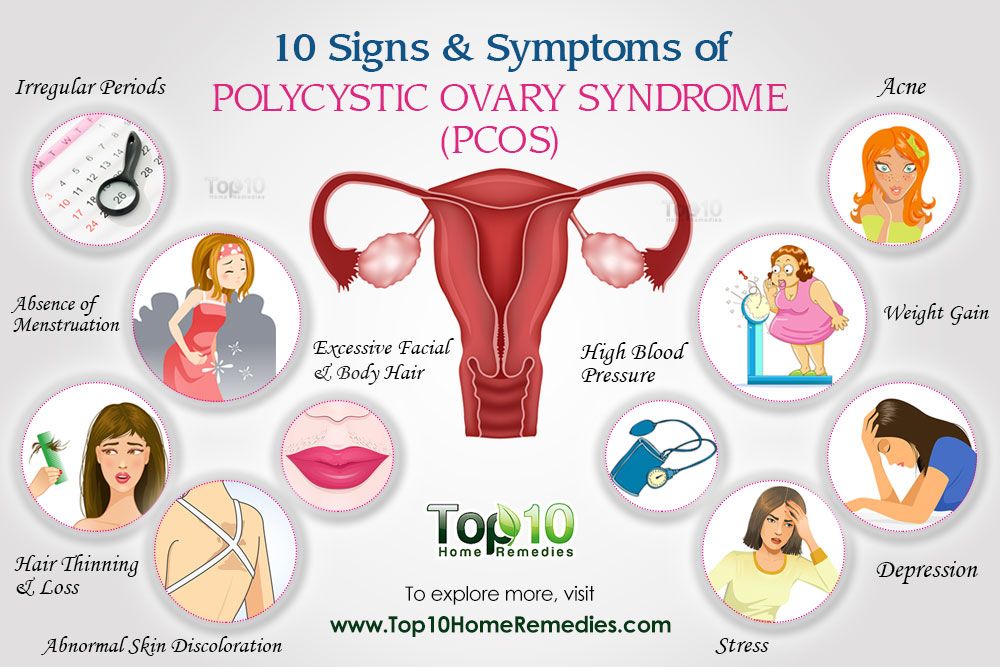

此外,一些内分泌系统疾病也可能导致月经量减少,例如多囊卵巢综合征、甲状腺功能异常等。多囊卵巢综合征是育龄期女性常见的内分泌紊乱疾病,它会导致排卵障碍,进而影响月经量。而甲状腺功能异常,无论是甲状腺功能亢进还是甲状腺功能减退,都会干扰内分泌平衡,导致月经量减少或闭经。

有些药物也会影响月经周期和月经量,例如服用避孕药、某些抗抑郁药等。长期服用这类药物的女性,如果出现月经量减少,需要及时咨询医生,根据自身情况调整用药方案。因此,月经量少也可能是某些疾病的信号,需要及早就医,进行必要的检查和治疗。

生活方式对月经量的影响

除了生理因素和疾病,生活方式也对月经量有着重要的影响。不良的生活习惯,如熬夜、饮食不规律、缺乏运动等,都可能导致内分泌紊乱,从而影响月经周期和月经量。

熬夜会打乱人体生物钟,影响激素的分泌,进而导致月经不调。长期饮食不规律,营养摄入不足,也会影响内分泌平衡,导致月经量减少。缺乏运动,导致身体机能下降,也可能间接影响月经。

相反,健康的生活方式,如规律作息、均衡饮食、适量运动,可以促进内分泌系统的正常运作,保持月经的规律性。许多研究表明,适当的运动能够改善血液循环,增强身体素质,从而对月经周期有积极的影响。均衡的饮食能够为身体提供足够的营养,有利于子宫内膜的生长和修复。

此外,压力过大也会对月经产生负面影响,导致月经量减少。因此,保持良好的心态、学会减压,也是维持正常月经周期的重要因素。

月经量少潜在的风险及应对

月经量少,如果长期存在且原因不明,可能预示着一些潜在的健康问题,例如不孕症、贫血等。长期月经量少导致的贫血,会导致头晕、乏力、面色苍白等症状,严重者会影响日常生活和工作。

此外,月经量少也可能与某些妇科疾病有关,例如子宫内膜异位症、多囊卵巢综合征等。这些疾病如果得不到及时有效的治疗,可能会对生育能力造成影响。因此,当出现月经量少的情况时,尤其需要注意排除这些病理性原因。

对于月经量少的女性,建议积极寻求医生的帮助,进行详细的检查,确定病因,并根据病因采取相应的治疗措施。通常,医生会根据患者的具体情况,选择合适的治疗方案,例如药物治疗、手术治疗等。

除了积极治疗,保持健康的生活方式也非常重要。规律作息、均衡饮食、适量运动、保持良好的心态,对改善月经量少的情况有积极的作用,也可以降低患上相关疾病的风险。

结语:关注月经健康,守护女性健康

月经是女性健康的晴雨表,月经量少可能由多种因素导致,既有生理性原因,也有病理性原因,还与生活方式息息相关。及时了解月经量少是怎么回事,并采取相应的应对措施至关重要。

女性朋友们应该关注自身月经变化,如出现月经量少、周期紊乱等情况,应及时就医,进行必要的检查和治疗,排除潜在的疾病风险。同时,保持健康的生活方式,规律作息、均衡饮食、适量运动,保持积极乐观的心态,对于维护女性健康,保持正常的月经周期至关重要。

未来,随着医学技术的不断进步,对月经量少的研究也会更加深入,相信会有更多有效的预防和治疗方法出现。同时,公众对女性健康的认识也会越来越重视,这将有助于提高女性的健康意识,及早发现和治疗月经异常等问题。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1