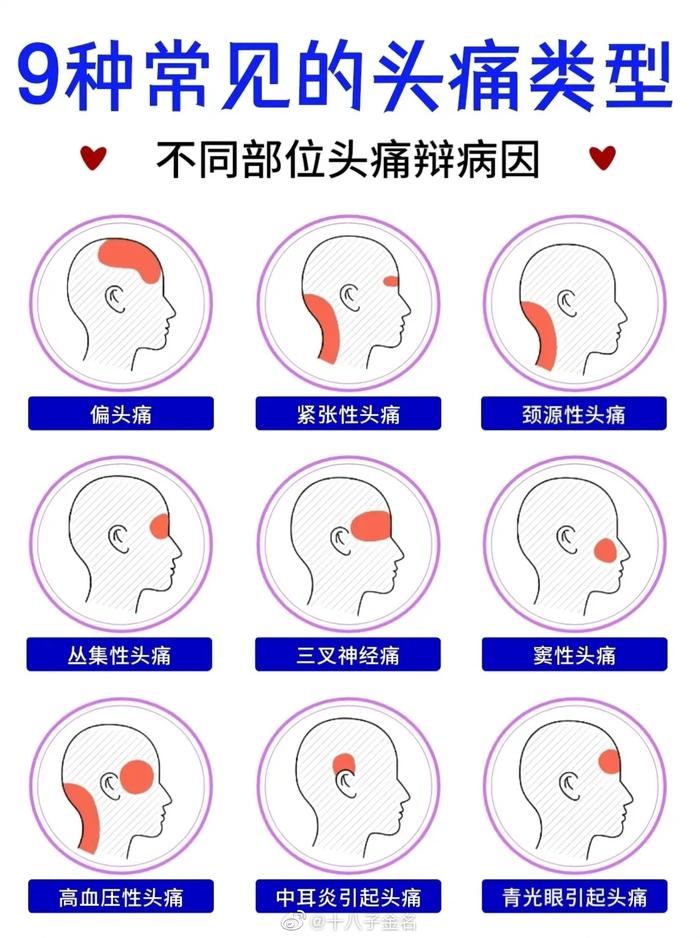

本文详细阐述了偏头痛的病因,包括遗传、环境及神经机制等,并系统地介绍了药物治疗和非药物治疗,以及生活方式干预等方法,帮助读者了解偏头痛的治疗方案。文章还探讨了偏头痛的潜在风险和未来研究方向,例如,长期偏头痛可能影响生活质量,需要关注偏头痛药物的副作用,未来研究应关注更有效的治疗方法和精准的诊断技术。希望本文能帮助读者更好地理解和应对偏头痛。

偏头痛的常见病因:遗传、环境及神经机制

偏头痛是一种复杂的神经血管性疾病,其病因至今尚未完全明确,但普遍认为是多种因素共同作用的结果。

遗传因素是偏头痛的重要危险因素之一,家族中有偏头痛病史的人更容易患病。研究表明,某些基因突变与偏头痛的发生发展密切相关。例如,一些与钙离子通道相关的基因突变,可能导致神经元过度兴奋,从而诱发偏头痛。

除了遗传因素外,环境因素也扮演着重要的角色。压力过大、睡眠不足、饮食不规律、天气变化等都可能诱发偏头痛。例如,某些食物,如奶酪、巧克力等,可能导致部分人群偏头痛发作。此外,强烈的噪声、闪烁的光线等刺激也可能诱发偏头痛。

神经递质失衡也是偏头痛发病机制中的关键因素。血清素、多巴胺、谷氨酸等神经递质在疼痛的发生发展中起着重要作用。在偏头痛发作时,这些神经递质的水平会发生异常变化,从而导致神经元异常放电,最终引起头痛。

总之,偏头痛的发生是多种因素共同作用的结果,遗传因素、环境因素和神经递质失衡都可能发挥作用。 了解这些病因有助于我们更好地预防和治疗偏头痛。

药物治疗:缓解偏头痛症状的主要手段

目前,偏头痛的药物治疗主要包括急性治疗和预防性治疗两种。

急性治疗主要用于缓解偏头痛发作时的剧烈疼痛。常用的药物包括非甾体抗炎药(NSAIDs),如布洛芬、萘普生等;以及曲坦类药物,如苏马曲坦、利扎曲坦等。非甾体抗炎药具有消炎镇痛作用,对于轻中度偏头痛效果较好,但长期使用可能存在胃肠道不良反应。曲坦类药物是选择性5-羟色胺受体激动剂,具有较强的镇痛作用,但可能引起一些副作用,例如乏力、恶心等。 需要强调的是,药物治疗应在医生指导下进行,切勿自行用药。

预防性治疗主要用于降低偏头痛发作的频率和严重程度。常用的药物包括β受体阻滞剂、抗抑郁药、抗惊厥药等。β受体阻滞剂主要用于降低血压和心率,从而减少偏头痛发作;抗抑郁药可以调节神经递质的平衡,从而减少偏头痛发作;抗惊厥药可以稳定神经元的兴奋性,从而减少偏头痛发作。预防性治疗通常需要长期坚持,才能取得理想的疗效。 选择哪种预防性药物需要根据患者的具体情况而定,医生会根据患者的病史、症状和体格检查结果制定个体化的治疗方案。

非药物治疗:辅助治疗方法及生活方式干预

除了药物治疗外,一些非药物治疗方法也可以辅助缓解偏头痛症状。例如,物理疗法,如冰敷、热敷等,可以帮助缓解头痛;按摩疗法,如头部按摩、颈部按摩等,可以帮助放松肌肉,缓解疼痛。此外,一些放松技巧,如冥想、瑜伽、太极拳等,也有助于缓解压力,减少偏头痛发作。

生活方式干预对偏头痛的治疗也至关重要。规律作息、保证充足的睡眠、合理安排饮食、适度运动等,都有助于预防偏头痛发作。避免熬夜、避免饮酒、避免摄入含咖啡因过多的食物等,也对预防偏头痛有益。 保持健康的生活方式,对于慢性疾病的管理至关重要,而偏头痛也不例外。

一些研究表明,规律的体育锻炼可以有效减少偏头痛的发作频率和严重程度。例如,一项研究发现,每周进行至少150分钟的中等强度有氧运动,可以显著降低偏头痛患者的头痛天数。这可能是因为运动可以提高内啡肽水平,从而具有镇痛作用。

偏头痛的潜在风险及未来研究方向

- 长期偏头痛可能导致慢性疼痛,影响患者生活质量。

- 有些偏头痛患者可能伴发其他神经系统疾病,需要及时就医。

- 部分偏头痛药物可能存在副作用,需要谨慎使用。

- 目前对偏头痛的发病机制研究还不够透彻,需要进一步深入研究。

- 未来研究方向包括寻找更有效、更安全的治疗药物,以及探索更精准的诊断方法。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1