血小板压积偏高是怎么回事?本文系统分析了血小板压积偏高的原因、症状、诊断方法和治疗方案,并探讨了其潜在风险以及未来研究方向。生理性和病理性血小板压积偏高需区别对待,及时就医,明确病因,对症下药至关重要。了解血小板压积偏高原因及血小板功能异常等长尾关键词,有助于更好地理解和应对这一问题。

血小板压积偏高的成因:生理性与病理性

血小板压积偏高,是指血液中血小板所占的比例高于正常范围。通常情况下,血小板压积的正常值在0.15-0.45之间,超过此范围则为偏高。引起血小板压积偏高的原因复杂多样,主要分为生理性和病理性两大类。

生理性血小板压积偏高通常出现在一些特定生理状态下,例如剧烈运动后、妊娠期、月经期等。这些情况下,由于机体生理反应的调节,血小板数量会暂时增加,导致血小板压积升高,但一般无需特殊处理。

而病理性血小板压积偏高则预示着身体可能存在潜在疾病。一些血液系统疾病,如原发性血小板增多症、反应性血小板增多症等,都可能导致血小板压积明显升高。此外,某些非血液系统疾病,例如脾脏切除、感染、炎症、恶性肿瘤等,也可能引起继发性血小板压积偏高。根据权威机构指出,某些药物,如肾上腺素、抗组胺药等,也有可能导致血小板压积短暂升高。因此,如果出现血小板压积偏高的情况,需及时就医进行相关检查,明确病因,对症治疗。

血小板压积偏高的临床表现及诊断

血小板压积偏高本身通常没有明显的临床症状,很多患者是在进行常规体检或其他疾病检查时意外发现的。然而,如果血小板压积持续偏高且程度严重,则可能出现一些临床表现,例如皮肤瘀斑、鼻出血、牙龈出血等,这通常与血小板功能异常有关。

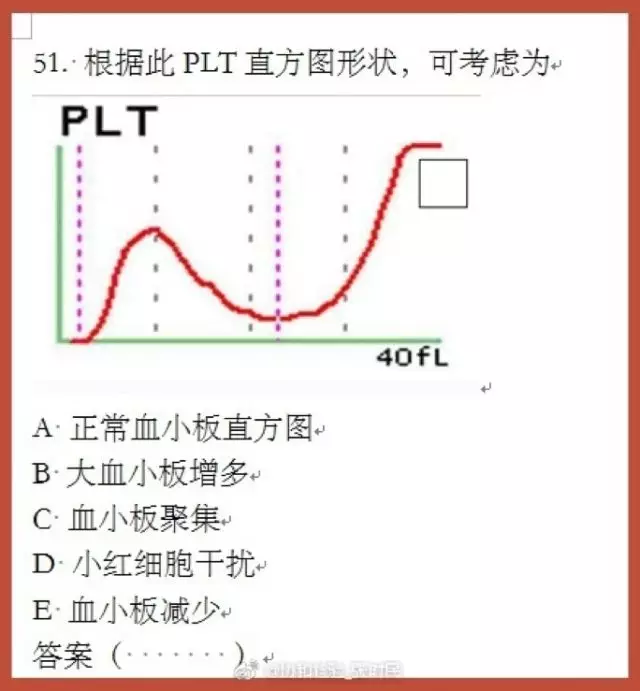

对于血小板压积偏高患者,诊断过程需要进行全面的血液学检查。除了血常规检查血小板压积外,还需进行血小板计数、血小板平均体积、血小板分布宽度等检测,以全面评估血小板的质量和数量。此外,可能还需要进行骨髓检查、凝血功能检测等辅助检查,以排除其他血液系统疾病或排除引起血小板压积偏高的其他病因。某些情况下,还需要结合影像学检查,如腹部B超,以评估脾脏的大小和形态。

值得注意的是,单凭血小板压积偏高一项指标不能确诊某种疾病,必须结合患者的临床症状、病史以及其他辅助检查结果综合判断。

血小板压积偏高的治疗及预防

- 针对生理性血小板压积偏高,通常无需特殊治疗,只需密切观察,定期复查即可。

- 对于病理性血小板压积偏高,治疗方案则需要根据具体病因制定。如果由血液系统疾病引起,可能需要采用药物治疗、放疗或骨髓移植等方法。

- 如果由其他疾病引起,则需要积极治疗原发病,例如感染性疾病需要抗感染治疗,炎症性疾病需要消炎治疗,肿瘤疾病需要肿瘤治疗等。

- 在治疗过程中,医生会根据患者的病情和血小板压积情况,调整治疗方案,并密切监测患者的病情变化。

- 此外,保持良好的生活习惯,例如规律作息、健康饮食、适度运动等,也有助于预防血小板压积偏高。

血小板压积偏高的潜在风险和未来展望

血小板压积偏高如果得不到及时有效的治疗,可能会引发一些严重的并发症,例如血栓形成、脑梗死、心肌梗死等。血小板是参与凝血过程的重要组成部分,血小板压积过高,容易导致血液黏稠度增高,增加血栓形成的风险。因此,对血小板压积偏高的患者而言,定期进行复查,并保持健康的生活方式至关重要。

未来,随着医学技术的不断进步,对血小板压积偏高的研究将会更加深入。新的诊断方法和治疗手段将会不断涌现,提高早期诊断率和治疗效果,从而降低血小板压积偏高引发的并发症风险。相信未来会有更多针对血小板压积偏高的有效预防措施和治疗方案,让更多患者受益。

同时,对血小板功能的深入研究,将有助于开发更精准、更有效的药物,更好地控制血小板的数量和功能,从而更好地预防和治疗血小板压积偏高及相关疾病。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1