本文详细阐述了如何判断霉菌感染还是滴虫感染,从症状比较、妇科检查、鉴别诊断到治疗和预防,以及未来发展趋势等多角度进行了分析。通过对白带性状、临床症状以及实验室检查结果的综合判断,可以准确区分霉菌感染和滴虫感染,并采取相应的治疗措施。文章还强调了个人卫生和及时就医的重要性,以避免感染复发。希望读者能够通过本文了解霉菌感染和滴虫感染的相关知识,提高自我保健意识。

霉菌感染和滴虫感染的症状比较:如何初步区分?

霉菌感染和滴虫感染都属于常见的阴道炎,症状上存在一定的相似性,这常常导致女性难以自行判断。

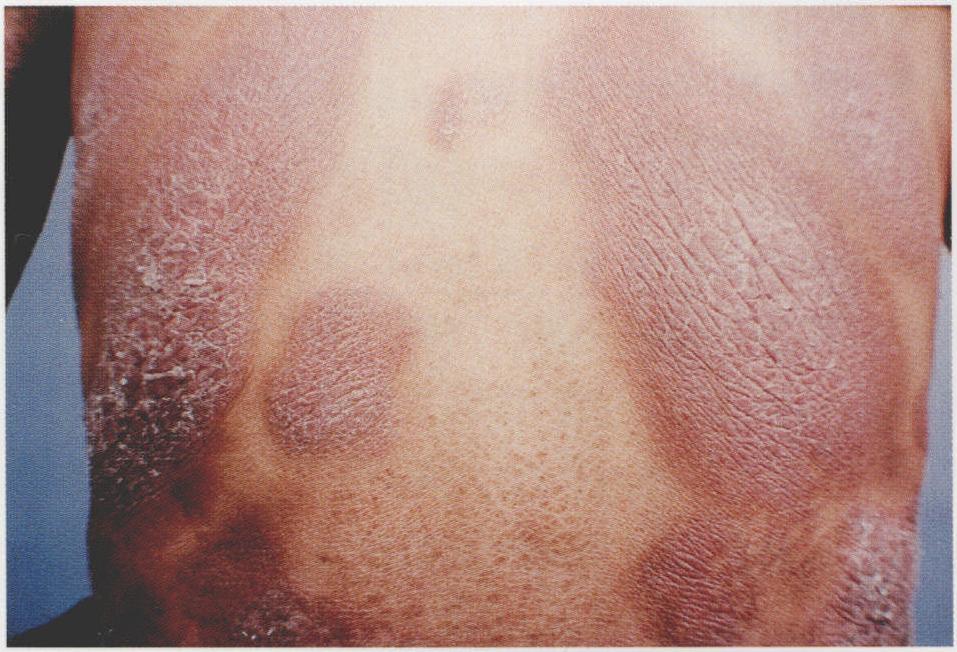

霉菌感染,又称念珠菌性阴道炎,主要症状包括阴道瘙痒、灼烧感,白带呈豆腐渣样或凝乳状,颜色通常为白色或淡黄色。部分患者可能伴有外阴红肿、疼痛等症状。

滴虫感染,又称阴道毛滴虫病,其白带特征与霉菌感染有所不同,通常为稀薄、泡沫状,颜色多为黄绿色或灰白色,并伴有恶臭味。患者除了瘙痒外,还可能出现阴道分泌物增多、尿频、尿痛等症状。

然而,需要明确的是,症状的重叠性使得仅凭症状难以准确区分。例如,有些霉菌感染患者的白带也可能稀薄,而有些滴虫感染患者的白带也可能呈豆腐渣样。因此,仅靠症状初步判断存在很大的误诊风险,需要进一步的检查来确诊。

举例来说,一位女性出现阴道瘙痒和白带增多,白带呈稀薄的黄绿色并伴有异味,这更倾向于滴虫感染;而另一位女性则出现阴道瘙痒,白带呈白色凝乳状,则更可能是霉菌感染。但是,这只是初步的推测,最终诊断仍需依靠专业的检查。

妇科检查:关键的诊断手段

为了准确判断是霉菌感染还是滴虫感染,妇科检查是必不可少的。

妇科医生会进行阴道镜检查,观察阴道壁和宫颈的形态、颜色等,并采集白带样本进行化验。

白带常规检查是重要的诊断方法,通过显微镜观察白带中的细胞、菌体等,可以判断是否有霉菌或滴虫存在。对于霉菌感染,镜下可见大量的菌丝和芽孢;对于滴虫感染,则可见活动迅速的滴虫。此外,白带常规检查还可以检测白带的PH值,霉菌感染的PH值通常偏酸性,而滴虫感染的PH值则偏碱性。

除了白带常规检查,还可以进行培养检查,以明确感染的病原体种类及药敏试验,为后续的治疗提供依据。有时,医生还会根据患者的具体情况进行其他辅助检查,例如阴道分泌物涂片染色等。

例如,一个患者白带常规检查发现大量菌丝和芽孢,而培养结果也证实为念珠菌感染,则诊断为霉菌感染;另一个患者白带常规检查发现活动性滴虫,同时白带PH值偏碱性,则诊断为滴虫感染。

霉菌感染和滴虫感染的鉴别诊断:如何避免误诊?

- 观察白带性状:霉菌感染白带通常呈豆腐渣样或凝乳状,白色或淡黄色;滴虫感染白带则为稀薄、泡沫状,黄绿色或灰白色,并伴有臭味。

- 注意症状差异:霉菌感染主要表现为阴道瘙痒、灼热感;滴虫感染除了瘙痒外,还可能出现阴道分泌物增多、尿频、尿痛等症状。

- 进行实验室检查:白带常规检查、培养检查等实验室检查是确诊的关键,能够准确识别病原体。

- 综合临床表现:医生会根据患者的症状、体征和实验室检查结果,进行综合分析,最终得出诊断。

- 必要时进行其他辅助检查:根据具体情况,可能需要进行其他的辅助检查,例如阴道分泌物涂片染色等,以排除其他疾病的可能。

治疗和预防:及早干预,避免复发

一旦确诊为霉菌感染或滴虫感染,应在医生的指导下进行规范的治疗。

霉菌感染通常采用抗真菌药物进行治疗,例如咪康唑栓、克霉唑栓等。滴虫感染则需要使用抗滴虫药物进行治疗,例如甲硝唑等。

治疗期间,需要注意个人卫生,勤换内裤,保持外阴清洁干燥,避免使用刺激性强的洗液。同时,也要避免性生活,以免交叉感染。

在治疗结束后,还需要进行复查,以确保彻底治愈,并避免复发。

值得注意的是,由于药物的使用可能会造成一定的副作用,因此患者需要在医生的指导下用药,切勿自行用药。

据统计数据表明,如果不进行规范治疗,霉菌感染和滴虫感染很容易复发,这与患者的自身免疫力以及个人卫生习惯有关。因此,预防比治疗更重要。

未来展望:新型诊断技术和治疗方法的探索

目前,霉菌感染和滴虫感染的诊断主要依靠传统的显微镜检查和培养检查,虽然较为成熟,但仍存在一些不足,例如培养时间较长,敏感性受限等。

近年来,随着分子生物学技术的发展,一些新型的诊断技术正在不断涌现,例如PCR技术,能够快速、准确地检测病原体DNA或RNA,为更精准的诊断提供技术支撑。

在治疗方面,一些新型的抗真菌药物和抗滴虫药物也正在研发中,以提高疗效,降低副作用。相信随着科学技术的不断进步,未来将会出现更多高效、安全的诊断和治疗方法。

根据相关研究表明,随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,对霉菌感染和滴虫感染的重视程度也在不断提高,未来对诊断技术和治疗方法的需求也将持续增长。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1