本文详细解读了如何看懂血常规报告单,从基本构成、白细胞分类计数、局限性及其他辅助检查,到未来的发展趋势,为读者提供全面的知识,并强调了结合临床医生的判断的重要性。文章也阐述了血常规报告单的局限性,以及与其他辅助检查相结合的重要性,希望读者能更全面地了解自身健康状况。

血常规报告单的基本构成及解读

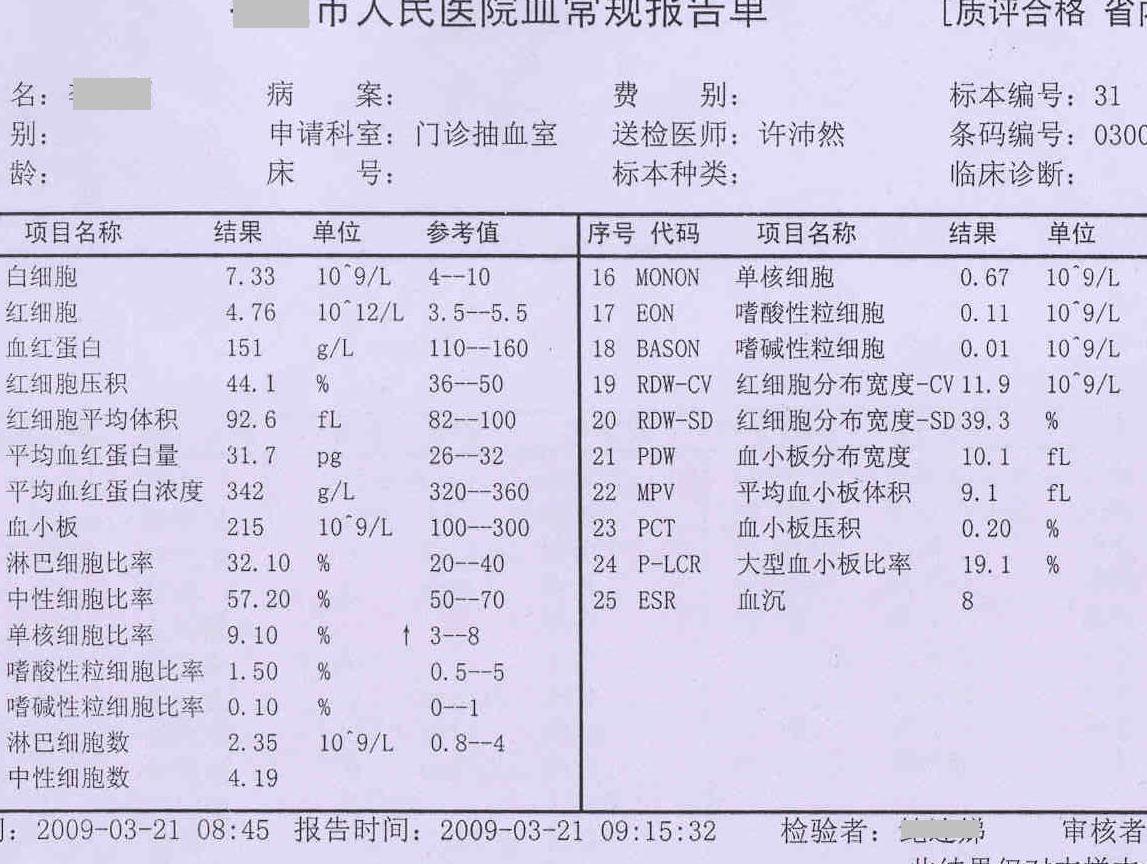

拿到血常规报告单,首先映入眼帘的是满满的数据,让人不知所措。其实,这份报告单结构清晰,只要掌握方法,就能轻松解读。

通常,血常规报告单包含以下几个主要部分:白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、血小板计数以及各项细胞分类计数(如淋巴细胞、中性粒细胞等)。

以白细胞为例,正常值通常在4.0-10.0×10⁹/L之间。如果白细胞计数高于正常值上限,可能提示存在感染、炎症或白血病等疾病;如果低于正常值下限,则可能表示免疫功能低下或骨髓造血功能障碍。

类似地,红细胞、血红蛋白、血小板等指标也各有其参考值范围和临床意义。理解这些指标的含义,是解读血常规报告单的第一步。

例如,血红蛋白数值偏低可能暗示贫血,而血小板计数异常则可能预示出血风险或血栓形成的可能性。我们需要结合具体的数值和临床症状,综合判断。记住,仅凭血常规报告单一项检查无法得出最终诊断,必须结合临床医生判断才能做出全面的评估。

白细胞分类计数及临床意义详解

白细胞分类计数是血常规报告单中重要的组成部分,它显示了不同类型白细胞的比例。

主要包括中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞。这些细胞类型的比例变化,往往提示不同的病理状态。

例如,中性粒细胞增高可能提示细菌感染;淋巴细胞增高可能提示病毒感染或某些血液疾病;嗜酸性粒细胞增高则可能与过敏反应或寄生虫感染相关。

值得注意的是,不同年龄段的白细胞分类计数参考值范围有所不同,解读时应注意区分。

例如,婴幼儿时期淋巴细胞比例较高,而老年人中性粒细胞比例相对更高。医生会根据患者的年龄、性别以及其他临床信息,综合评估白细胞分类计数的结果。

准确解读白细胞分类计数,有助于医生快速诊断疾病,并制定相应的治疗方案。

血常规报告单的局限性及其他辅助检查

血常规检查虽然方便快捷,但其检查结果并不能涵盖所有疾病信息,存在一定的局限性。

血常规仅能反映血液的基本情况,而不能诊断所有疾病。一些疾病在血常规检查中可能没有明显异常,例如早期肿瘤或某些慢性疾病。

因此,单纯依靠血常规报告单来判断病情是不够的,需要结合其他辅助检查,例如生化检查、影像学检查等,才能获得更加全面的诊断信息。

例如,怀疑肝脏疾病时,需要结合肝功能检查;怀疑心脏疾病时,需要进行心电图或心脏超声检查等。

此外,血常规检查的结果还会受到多种因素的影响,例如患者的饮食、生活习惯、药物服用等。

医生在解读血常规报告单时,需要充分考虑这些因素,并结合临床症状和体格检查结果,做出准确的判断。

血常规报告单的解读趋势及未来展望

随着医学技术的进步,血常规报告单的解读技术也在不断发展。

例如,流式细胞术等技术的应用,使得对白细胞亚群的检测更加精准,为疾病的早期诊断和治疗提供了更多的依据。

未来,随着人工智能和大数据技术的快速发展,血常规报告单的解读可能会更加自动化和智能化。

一些智能医疗设备和软件可能能够自动分析血常规报告单数据,并为医生提供更加精准的诊断建议。

此外,基于大数据的分析,医生能够更好地了解不同疾病的血液学特征,从而提高疾病诊断的准确性和效率。

同时,血常规的检测项目也会不断丰富,可以提供更多更精细的血液指标,帮助医生更好地理解疾病的发生发展机制,从而开发更有效的治疗方案。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1