主动脉硬化是怎么回事?本文详细解释了主动脉硬化的病理生理机制、临床表现、诊断方法以及预防和治疗策略。主动脉硬化是由动脉粥样硬化引起的,其症状多样且可能隐匿,诊断需要借助影像学检查。预防和治疗包括控制危险因素、药物治疗和必要时的手术干预。未来研究方向包括精准医学和基因治疗,有望为主动脉硬化的治疗带来新的突破。了解主动脉硬化的相关知识,对预防和管理心血管疾病至关重要。

主动脉硬化的病理生理机制:血管壁的改变

主动脉硬化,顾名思义,指的是主动脉——人体内最大的动脉血管——发生硬化。这并非简单的血管变硬,而是复杂病理生理过程的结果。

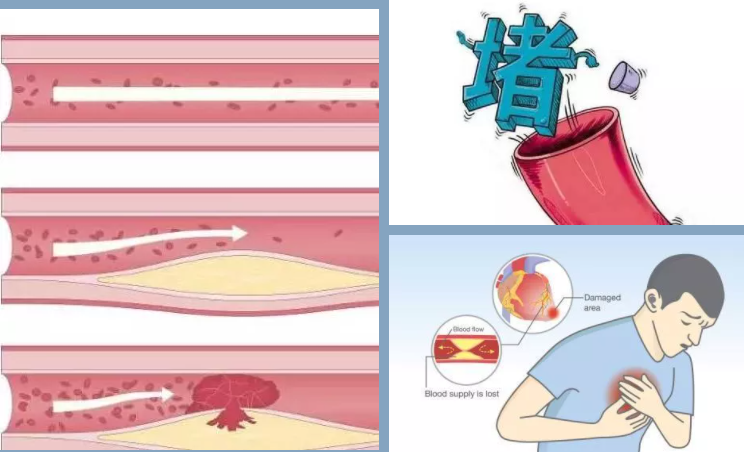

首先,动脉粥样硬化是主动脉硬化的主要原因。它始于内膜损伤,内皮细胞功能受损,脂质代谢异常,低密度脂蛋白(LDL)胆固醇沉积在血管内膜,形成脂纹。

随着时间的推移,这些脂纹逐渐发展成粥样斑块,斑块内含有胆固醇、细胞碎片、钙盐等物质,导致血管壁增厚、变硬、失去弹性。

与此同时,炎症反应也参与其中。免疫细胞浸润到斑块中,释放炎性因子,进一步加剧血管损伤。高血压、高血糖等因素则会加速这一病理过程。

最终,主动脉硬化会造成主动脉管腔狭窄,血流阻力增加,影响心肌的血液供应,甚至可能导致主动脉瘤的形成,严重危害健康。

据中国心血管病报告显示,动脉粥样硬化性心血管疾病已成为我国居民的首要死因,这与主动脉硬化的发生发展密切相关。

主动脉硬化的临床表现:症状的隐匿性和多样性

主动脉硬化的症状并不总是明显,许多患者在疾病早期甚至没有任何症状,这增加了诊断的难度。

一些患者可能会出现胸痛,这可能是由于主动脉壁的损伤或狭窄引起的。胸痛的性质可以是压迫感、紧缩感或烧灼感,严重时可能放射到颈部、下颌或左臂。

随着疾病的进展,可能会出现其他症状,例如呼吸困难、头晕、乏力、晕厥等,这与主动脉硬化引起的血液循环障碍有关。

一些老年患者可能出现下肢疼痛或间歇性跛行,这是因为主动脉硬化导致下肢动脉血流不足。

值得注意的是,主动脉硬化的症状具有多样性和不特异性,这使得临床诊断具有挑战性。因此,需要结合患者的病史、体格检查和辅助检查进行综合判断。

例如,部分患者会经历突然的剧烈胸痛,这可能是主动脉夹层的征兆,需要立即就医。

主动脉硬化的诊断方法:影像学检查的重要性

- 超声心动图:评估主动脉瓣功能、主动脉直径及是否存在主动脉瘤。

- 胸部X线检查:观察主动脉的形态和大小,辅助诊断主动脉瘤或其他异常。

- 计算机断层扫描(CT):更详细地显示主动脉壁的厚度、钙化程度及血管腔的形态。

- 磁共振成像(MRI):无辐射,可清晰显示主动脉的解剖结构和血流动力学情况。

- 血管造影术:检查主动脉血管的通畅程度及是否存在狭窄或阻塞。

主动脉硬化的预防和治疗:生活方式的干预与药物治疗

主动脉硬化的预防和治疗需要多方面的努力,包括生活方式的改变和药物治疗。

控制危险因素至关重要。戒烟限酒、控制体重、健康饮食、规律运动可以有效降低血压、血脂和血糖,从而延缓主动脉硬化的发展。

高血压、高血脂、糖尿病等患者需要积极控制病情,定期监测血压、血脂和血糖,并遵医嘱服用降压药、调脂药和降糖药。

对于已经发生主动脉硬化的患者,医生可能会根据具体情况选择药物治疗,例如抗血小板药物、ACE抑制剂、β受体阻滞剂等,以减轻症状、延缓病情进展,降低心血管事件的发生风险。

此外,手术治疗也可能是必要的,例如主动脉瘤手术或血管支架植入术。手术治疗的指征取决于主动脉硬化的严重程度和患者的具体情况。

根据世界卫生组织的报告,很多心血管疾病的发生都与不良生活方式密切相关,主动脉硬化的预防应该从年轻时就重视起来。

主动脉硬化的未来研究方向:精准医学与基因治疗的潜力

主动脉硬化的研究正在不断深入,未来研究方向主要包括:

首先,精准医学的应用将为主动脉硬化的个体化治疗提供新的思路。通过对患者基因组、蛋白组和代谢组的分析,可以识别高危人群,并制定针对性的预防和治疗方案。

其次,基因治疗有望为主动脉硬化提供更有效的治疗手段。科学家们正在探索利用基因编辑技术修复受损的血管内皮细胞,抑制炎症反应,清除胆固醇沉积,从而延缓或逆转主动脉硬化的发展。

此外,新的药物靶点和治疗策略也在不断被发现和开发,例如针对炎症通路、脂质代谢通路等药物研发,为主动脉硬化治疗带来更多希望。

虽然目前基因治疗在主动脉硬化中的应用还处于探索阶段,但它为未来主动脉硬化治疗提供了新的可能性。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1