本文探讨了木星在古代不同文明中被称为什么,追溯了古人对木星的观测和认知,并分析了其在古代天文、占星和社会中的作用。从东西方文化对木星称呼的差异,到中国古代对岁星的观测和应用,再到古代占星术与木星的关联,以及木星名称的演变及其文化意义,文章多角度地展现了这颗巨行星在古代文明中的独特地位。通过对这些内容的深入探讨,我们可以更好地了解不同文化背景下人类对宇宙的认识和理解。

东西方文化中对木星的称呼差异

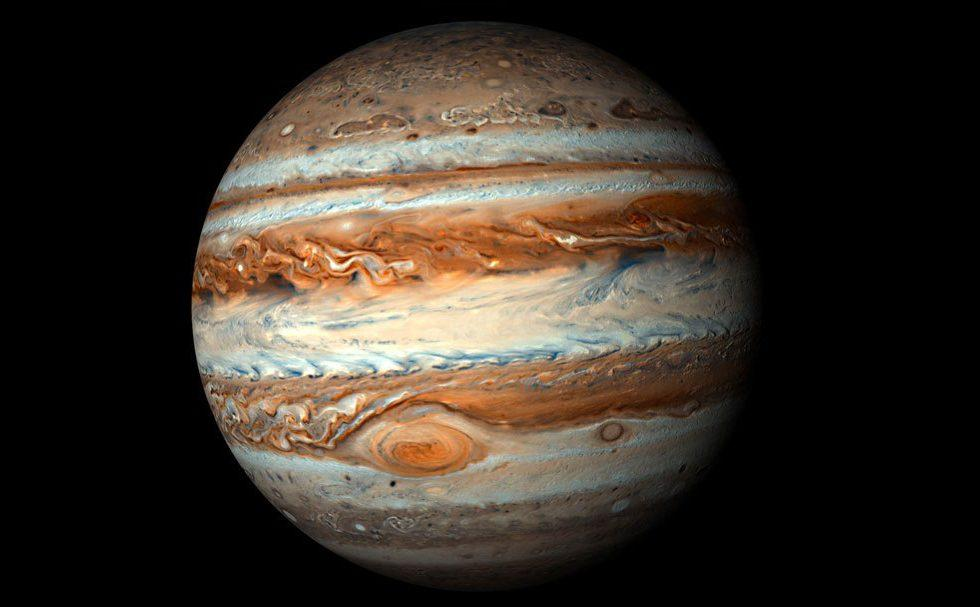

木星,作为太阳系中最大的行星,自古以来就受到人们的关注。然而,不同文明对这颗闪耀的星球有着不同的称呼,这些名称不仅反映了古人对木星的观测和理解,也体现了不同文化背景下的宇宙观。例如,在古巴比伦,木星被称为Marduk,这是巴比伦神话中至高无上的神祇,显示了木星在其文化中的崇高地位。古希腊人则称其为Zeus,也就是众神之王,这与巴比伦的命名异曲同工,都将木星与至高无上的神灵联系起来。

中国古代则称其为岁星,因为其绕行黄道一周大约需要12年,与地支纪年相对应。此外,岁星的运行轨迹也被古人用于预测农业丰歉和社会吉凶。

由此可见,东西方文化对木星的命名体现了各自的文化特色和宇宙观。西方文明更多地将其与神灵联系在一起,而中国古代则更注重其与农业生产和社会生活的关联。这些称呼的差异,也反映了不同文明对自然现象的理解和解释方式。

中国古代对岁星的观测和应用

在中国古代,木星被称为"岁星",其运行周期约为12年,与地支纪年相吻合。古人对岁星的运行轨迹进行长期观测,积累了丰富的观测数据,并将其与农业生产和社会生活联系起来。例如,《史记·天官书》中记载了岁星的运行规律及其与五行的对应关系,认为岁星的运行轨迹可以预测农业丰歉、国家兴衰等。

此外,古人还根据岁星的运行情况制定了相应的历法,如《汉书·律历志》中记载了汉代的太初历,就采用了岁星的运行周期作为历法的基本参数。岁星的观测和应用,不仅促进了古代天文学的发展,也对农业生产和社会生活产生了深远的影响。岁星的运行轨迹也常常被用于占卜和预测国家大事,这在古代文献中也有大量记载。

根据史料记载,古代中国人民的观测木星的记录可追溯到几千年前,其丰富的观测资料为我们了解古代天文历法提供了宝贵的依据,也体现了古人对自然规律的探索精神。

古代占星术与木星的关联

在古代世界,占星术被广泛应用于预测和解释各种自然现象和社会事件。木星,作为一颗明亮且周期性运行的星球,在占星术中也扮演着重要的角色。古人相信木星的运行轨迹和位置可以影响人的命运、国家的兴衰以及自然灾害的发生。

例如,在西方占星学中,木星被认为是吉星,代表着幸运、财富和扩张。而在中国古代占星术中,岁星的运行情况则被用于预测农业丰歉、国家政局以及社会稳定。古代占星师们通过观测木星的位置及其与其他星体的相对位置来推断未来的发展趋势。

需要强调的是,现代科学已经证实占星术缺乏科学依据,但了解古代占星术与木星的关联,有助于我们理解古代人们的宇宙观和思维方式。古代占星术作为一种文化现象,反映了人类对未知世界的好奇和探索。研究其与木星的关系,可以更好地了解不同文化背景下的人们如何理解和解释宇宙中的现象。

木星名称的演变及其文化意义

木星名称的演变,不仅反映了不同文明对宇宙的认知差异,也体现了人类对自然现象理解的演进过程。从古巴比伦的Marduk到古希腊的Zeus,再到中国古代的岁星,这些不同的名称都蕴含着丰富的文化内涵,体现了不同文明的价值观和世界观。

随着科学技术的进步,人们对木星的认知也在不断深入。然而,这些古代的名称依然保留着它们的历史意义和文化价值,提醒我们人类对宇宙的探索是一个漫长而复杂的过程。通过研究这些名称的演变,我们可以更好地理解人类文明的演进和不同文化之间的交流与碰撞。

进一步研究表明,不同文化对木星的命名和解释,也反映了其在该文化中的重要性以及与社会生活的密切程度。例如,中国古代对岁星的观测和应用,就与其农业社会背景密切相关。了解这些名称背后的文化意义,有助于我们更全面地认识人类文明的多样性和丰富性。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1