希特勒杀害犹太人的原因极其复杂,既有根深蒂固的种族主义意识形态作祟,也有着巩固政权和掠夺资源的实用主义考量。从纳粹的种族灭绝政策到具体的实施手段,这段历史都深刻地警示着我们,种族主义和极端主义的危害性。我们必须铭记历史,珍爱和平,共同维护世界安全。

纳粹意识形态下的犹太人:种族仇恨的根源

希特勒及其纳粹党将犹太人视为所有邪恶的根源,认为他们是导致德国战败和经济崩溃的罪魁祸首。这种种族主义理论并非希特勒首创,而是源于19世纪末20世纪初欧洲盛行的反犹主义思潮。

希特勒的《我的奋斗》中充斥着对犹太人的仇恨言论,他将犹太人描绘成阴谋家、国际金融资本的操纵者,以及企图毁灭雅利安种族(希特勒认为的优秀种族)的敌人。

这种根深蒂固的偏见,在纳粹党上台后迅速转化为国家政策,为屠杀犹太人提供了意识形态基础。纳粹宣传机器大肆渲染反犹主义,煽动民众仇恨,使得对犹太人的迫害逐渐成为社会共识,乃至成为一种政治正确。

例如,纳粹政权通过颁布一系列法律法规,剥夺犹太人的公民权,没收其财产,将他们隔离在犹太人聚居区(犹太隔离区),最终导致了系统性的种族灭绝。

经济利益与政治策略:杀戮背后的实用主义

除了意识形态的驱使,希特勒杀害犹太人的行为也包含着强烈的实用主义色彩。纳粹政权将犹太人视为其经济和政治目标的牺牲品,通过迫害犹太人来巩固其统治,并为战争机器输送资源。

例如,纳粹政权没收犹太人的财产,以此充实国库,为战争提供资金。他们还将犹太人驱逐出各个行业,将他们的职位和生意据为己有。

此外,将犹太人塑造成替罪羊,并将其作为敌人来打击,有助于转移国内矛盾,巩固纳粹政权的统治地位。通过制造外部敌人,希特勒成功地团结了德国人民,并获得了广泛的支持,即便他的政策导致了巨大的人道主义灾难。

这一策略不仅在当时取得了短期效果,也为其后的战争提供了政治基础。许多历史学家认为,纳粹政权对犹太人的迫害,并非仅仅是出于纯粹的种族仇恨,而是一种复杂的政治和经济战略的体现。

大屠杀的实施:从隔离到灭绝

- 1. 1933年,纳粹党上台后,开始对犹太人实行歧视政策,逐步剥夺其公民权。

- 2. 1935年,纽伦堡法案颁布,进一步限制犹太人的社会和经济活动。

- 3. 1938年,水晶之夜事件爆发,标志着对犹太人的迫害升级。

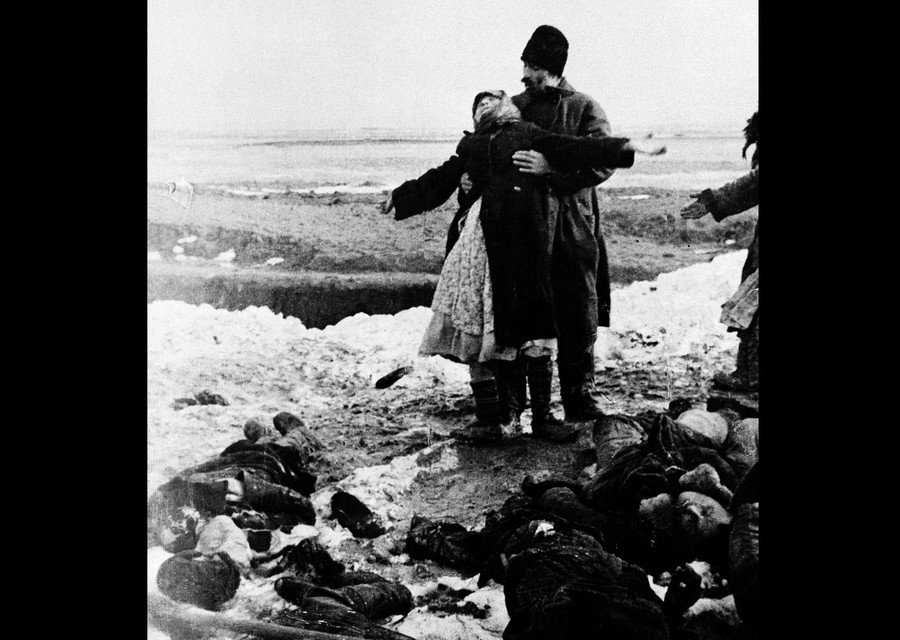

- 4. 二战期间,纳粹政权在波兰等地建立了众多集中营,对犹太人进行大规模屠杀。

- 5. 1945年,二战结束后,纳粹的种族灭绝暴行才被世人所知,并受到国际社会的谴责。

历史反思与未来警示:铭记历史,珍爱和平

希特勒对犹太人的大屠杀是人类历史上最黑暗的篇章之一,它深刻地警示着我们:种族主义和极端主义的危害性。

我们应该从这段历史中汲取教训,坚决反对一切形式的种族歧视和民族仇恨。只有通过铭记历史,加强国际合作,才能防止类似的悲剧再次发生,确保世界和平与人类福祉。

对这段历史的深入研究,需要我们从多个角度出发,避免简化历史的复杂性,也需要认识到这场大屠杀的根源不仅仅在于希特勒个人的邪恶,更在于当时特定的历史环境和社会因素。

在全球化时代,维护世界和平与安全,促进不同民族之间的理解和包容,构建人类命运共同体,已成为我们共同的责任。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1