血小板低怎么治疗?本文详细阐述了血小板减少症的各种治疗方法,包括药物治疗、中医调理和生活护理等,并分析了它们的优缺点以及潜在风险。文章强调了明确病因的重要性,以及多学科联合治疗的必要性,为读者提供了科学有效的应对策略,也指出了未来治疗方向,例如基因治疗和精准医疗等。 建议患者在出现血小板低的情况时,应及时就医,在医生的指导下选择合适的治疗方案。

明确病因,对症治疗是关键

血小板低,医学上称为血小板减少症,其治疗方案取决于导致血小板减少的根本原因。很多情况下,血小板减少是其他疾病的症状,而非独立疾病。因此,诊断和治疗的第一步是确定病因。

例如,一些病毒感染(如巨细胞病毒感染)、自身免疫性疾病(如免疫性血小板减少性紫癜,ITP)以及某些药物(如肝素)都可能导致血小板减少。一些血液系统疾病,例如再生障碍性贫血,也会引起血小板减少。

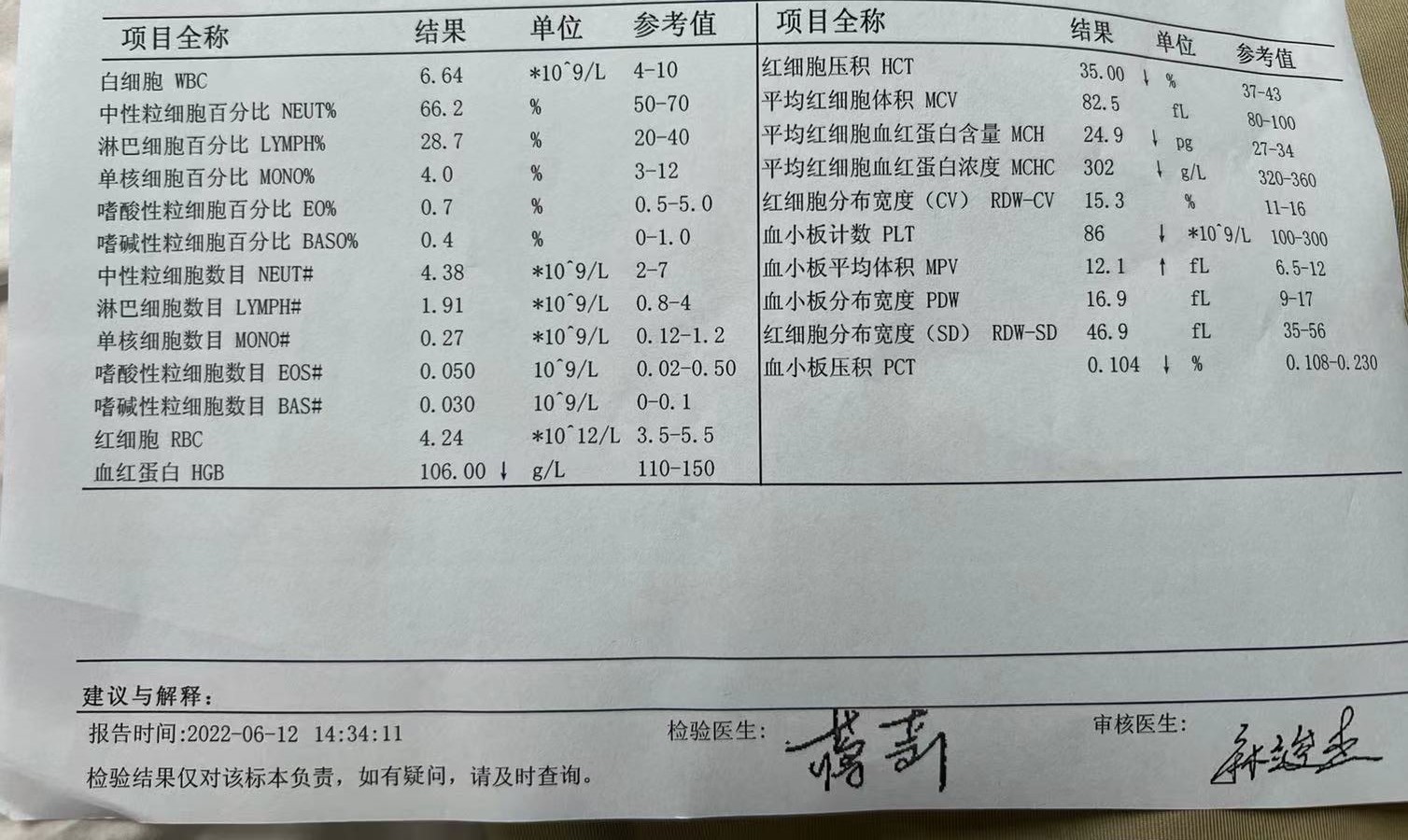

医生会通过全面的体检、血液化验(包括全血细胞计数、血涂片检查、骨髓检查等)以及其他必要的影像学检查来确定病因。只有明确病因后,才能制定最有效的治疗方案,避免盲目用药,加重病情。

例如,如果血小板减少是由病毒感染引起的,那么积极治疗感染,让病毒得到控制,血小板数量通常会自行恢复。如果由药物引起,则停用该药物。根据公开资料显示,大部分情况下,找出病因并进行针对性治疗后,血小板数值能够有效回升。

药物治疗:激素、免疫抑制剂及其他

对于一些自身免疫性疾病导致的血小板减少,例如ITP,通常需要药物治疗来提高血小板数量。常用的药物包括糖皮质激素(如泼尼松),可以抑制免疫系统的过度反应,从而减少血小板的破坏。

如果糖皮质激素治疗无效,则可能需要使用免疫抑制剂,如硫唑嘌呤或环磷酰胺,来进一步抑制免疫反应。此外,还有其他一些药物,如罗米司亭,可以刺激骨髓产生更多的血小板。

然而,药物治疗并非没有副作用。糖皮质激素可能导致体重增加、血糖升高、骨质疏松等,而免疫抑制剂则可能增加感染风险。因此,医生会根据患者的具体情况,权衡利弊后选择最合适的药物和剂量。权威机构指出,在用药过程中,需密切监测患者的病情,及时调整治疗方案。

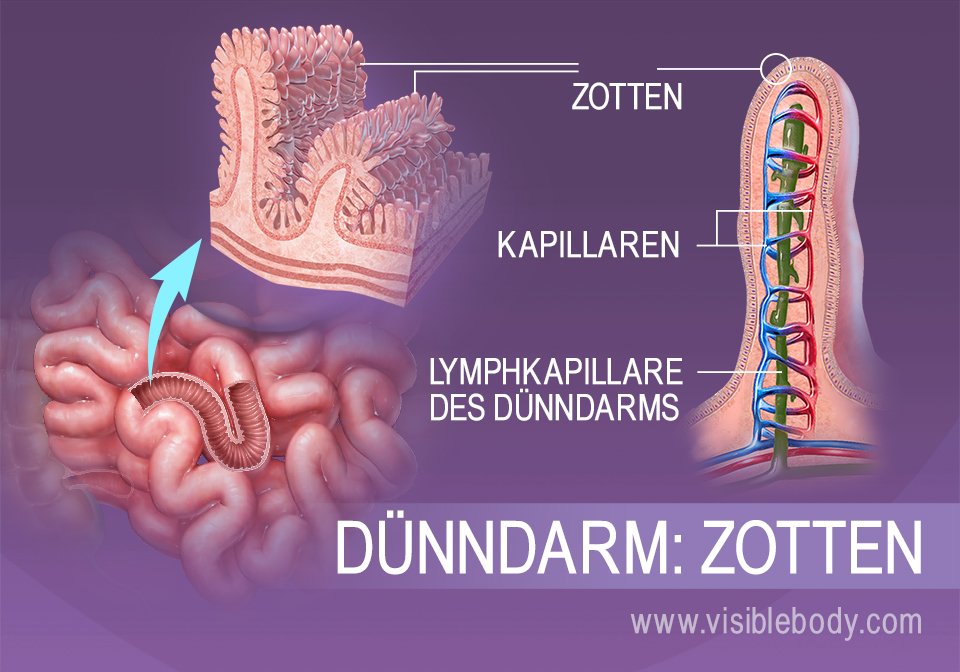

部分患者可能需要进行脾切除手术,因为脾脏是破坏血小板的重要场所。但是,脾切除手术也存在一定的风险,需要慎重考虑。

中医药调理:辅助治疗,改善症状

中医药在治疗血小板减少症方面也有一定的作用,可以作为辅助治疗手段,改善患者的症状,提高生活质量。中医认为,血小板减少与气血亏虚、脾胃虚弱等有关。因此,中医治疗通常采用益气养血、健脾益胃的方法。

常用的中药包括黄芪、当归、党参等,可以补气养血;白术、山药等,可以健脾益胃。中医治疗通常采用汤剂、膏方等形式,需要由经验丰富的中医师进行辨证论治,根据患者的具体情况制定个性化的治疗方案。

需要注意的是,中医治疗见效较慢,需要长期坚持才能取得效果。并且,中医治疗不能代替西医治疗,对于严重的血小板减少症,仍然需要依靠西医治疗来控制病情。据行业专家分析,中医治疗更适合作为辅助治疗手段,以提升患者的整体健康状况。

一些简单的食疗方法,例如多吃一些富含铁和叶酸的食物,也有助于改善血小板减少的情况。

生活护理:改善生活方式,促进恢复

- 保证充足的睡眠,避免过度劳累

- 保持良好的心态,避免精神压力过大

- 合理膳食,营养均衡,多吃富含蛋白质、维生素和铁的食物

- 避免接触有毒有害物质,远离污染环境

- 定期复查,密切监测血小板数量变化

结语:多学科联合,精准治疗

血小板低怎么治疗是一个复杂的问题,需要医生根据患者的具体情况,综合考虑多种因素,制定个体化的治疗方案。在治疗过程中,患者也需要积极配合,改善生活方式,促进疾病的康复。

未来,随着医学技术的不断发展,相信会有更多更有效的治疗方法出现,例如基因治疗、干细胞治疗等。但目前,多学科联合治疗,即结合西医和中医的优势,是目前治疗血小板减少症较为有效的方法。精准医学的发展也为血小板减少症的治疗提供了新的方向,通过基因检测等技术,可以更准确地判断患者的病情,制定更有效的治疗方案。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1