血小板增多是怎么回事?本文详细阐述了血小板增多的定义、生理机制、原发性和继发性血小板增多症的鉴别、临床表现与诊断以及治疗策略。文章指出,血小板增多症的治疗策略取决于其严重程度和病因,并强调了定期监测和早期干预的重要性。对于继发性血小板增多症,应重点治疗原发疾病;而对于原发性血小板增多症,则需要更积极的治疗以预防并发症。 了解血小板增多症的症状,如出血倾向和血栓形成,并及时就医至关重要。

血小板增多的定义与生理机制

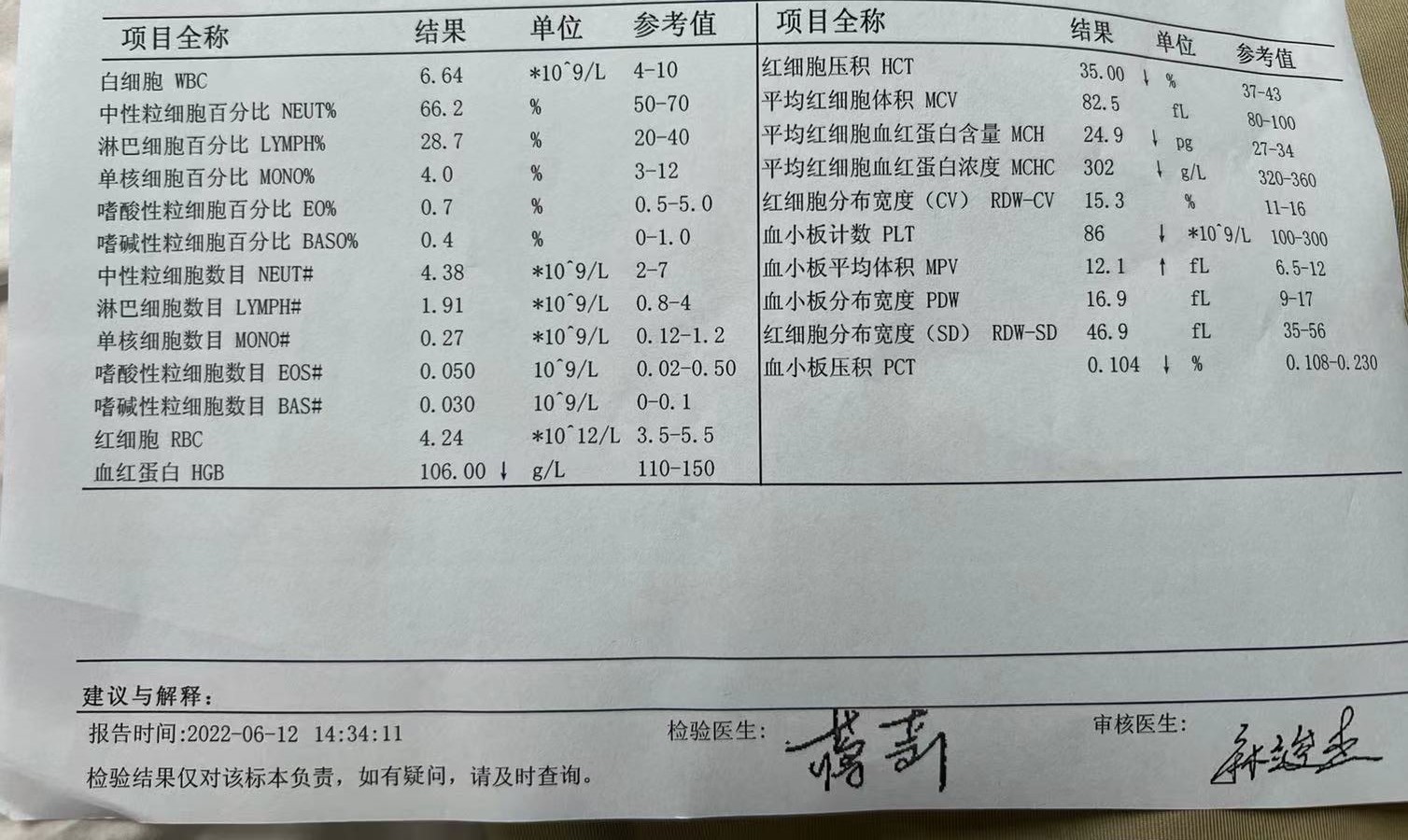

血小板增多,医学上称为血小板增多症(thrombocytosis),是指外周血血小板计数超过正常参考值上限。正常情况下,成年人的血小板计数通常在100-300×10⁹/L之间。超过此范围即为血小板增多。

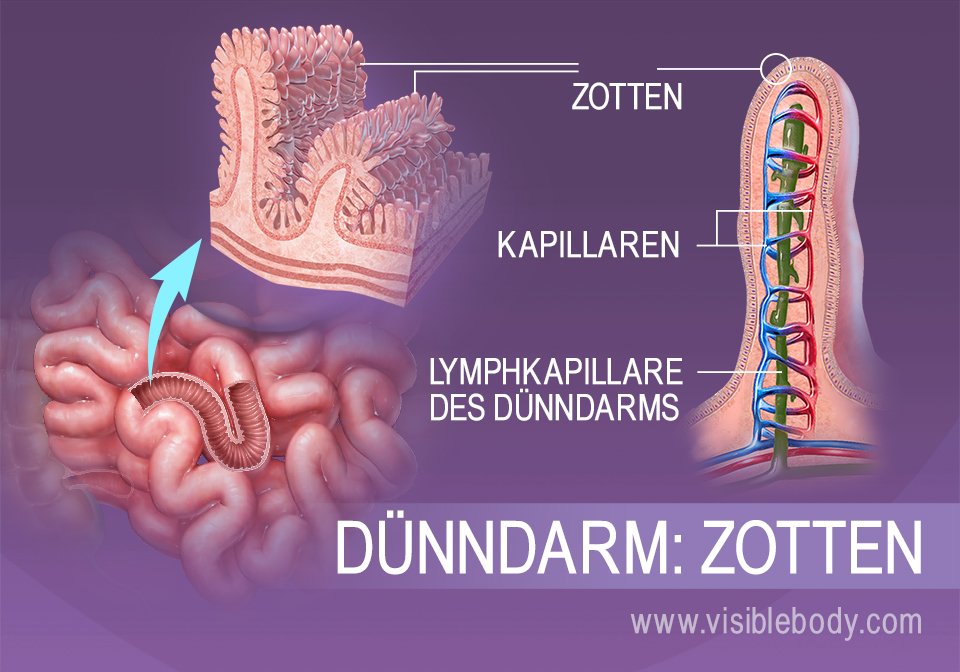

血小板增多的发生机制十分复杂,涉及多个因素的共同作用。骨髓巨核细胞的增生和成熟是血小板增多的主要原因。巨核细胞是产生血小板的细胞,其数量和功能的异常都会导致血小板数量的变化。

此外,脾脏的储血功能异常也会影响外周血血小板的计数。脾脏是人体重要的免疫器官,它能够储存一部分血小板。如果脾脏的功能出现问题,例如脾功能亢进,则会释放更多的血小板进入血液循环,从而导致血小板增多。

一些促血小板生成因子,例如血小板生成素(TPO),其水平的升高也会刺激巨核细胞增生,从而导致血小板增多。一些疾病状态,例如炎症反应,也可以刺激血小板生成因子的释放,进而导致血小板增多。

原发性和继发性血小板增多症的鉴别

血小板增多症可以分为原发性和继发性两种。原发性血小板增多症,也称为真性红细胞增多症(polycythemia vera),是一种骨髓增生性疾病,其特征是骨髓中所有血细胞系(红细胞、白细胞和血小板)的异常增生。

继发性血小板增多症则更为常见,它通常是由其他疾病或状况引起的,例如炎症、感染、癌症、脾切除术、铁缺乏症等。 例如,在感染过程中,人体会释放出大量的炎症因子,刺激骨髓产生更多的血小板。

区分原发性和继发性血小板增多至关重要,因为它直接影响治疗方案的选择。原发性血小板增多症通常需要更积极的治疗,以预防血栓形成等严重并发症;而继发性血小板增多症则主要针对原发病进行治疗,血小板增多往往会随着原发病的治愈而改善。

临床医生通常会结合患者的病史、体格检查、实验室检查(如血常规、骨髓检查等)进行综合判断,以明确血小板增多的类型。

血小板增多的临床表现与诊断

血小板增多的临床表现并不总是明显的,许多患者甚至没有任何症状。然而,当血小板计数显著升高时,患者可能会出现一些症状,例如出血倾向(如皮下瘀斑、鼻出血、牙龈出血)或血栓形成(如深静脉血栓形成、肺栓塞、脑卒中)。

一些患者可能会出现头痛、头晕、乏力等非特异性症状。需要注意的是,这些症状并不特异,许多其他疾病也可能出现类似的症状。

诊断血小板增多主要依赖于实验室检查,特别是全血细胞计数。全血细胞计数可以快速、准确地检测血小板计数。如果血小板计数升高,医生可能会进一步进行骨髓检查和其他相关的检查,以排除其他疾病,并明确血小板增多的原因。

根据公开资料显示,部分血小板增多患者在早期可能没有任何症状,只有通过常规体检或其他疾病检查时偶然发现。

血小板增多的治疗策略与预防措施

- 根据血小板增多的严重程度和原因,治疗策略有所不同。

- 对于继发性血小板增多症,主要治疗原发病。

- 对于原发性血小板增多症或继发性血小板增多症伴有严重出血或血栓形成风险,可能需要药物治疗,例如阿司匹林等抗血小板药物。

- 在某些情况下,可能需要采用放疗或化疗等方法来控制骨髓增生。

- 定期监测血小板计数、血常规和其他相关指标,对于早期发现和治疗血小板增多非常重要。

血小板增多症的未来研究方向

目前,对于血小板增多症的研究仍处于不断深入的过程中,一些新的治疗方法和策略正在研发中。

未来研究方向可能包括:开发更有效的靶向治疗药物,以减少血小板增多的风险;探索新的生物标志物,以更早期、更准确地诊断血小板增多症;进一步研究血小板增多症的发病机制,以寻找更有效的预防措施。

此外,随着基因组学和生物信息学技术的发展,对血小板增多症的遗传基础研究将会更加深入,这将为个性化治疗提供更多依据。

根据权威机构指出,针对不同类型的血小板增多症,需要制定个性化的治疗方案,才能更好地控制病情,提高患者的生活质量。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1