支原体感染怎么引起的?本文从感染途径、致病因素、临床表现、诊断治疗以及预防控制等多个角度深入分析了支原体感染的成因。文中指出,支原体感染的传播途径主要包括呼吸道传播和性传播;致病因素则与支原体的毒力、宿主的免疫力等密切相关;不同类型的支原体感染临床表现各异,需进行实验室检查确诊;治疗主要依靠抗生素,但需遵医嘱;预防的关键在于提高免疫力,避免接触感染源。了解支原体感染的致病机制及预防措施,对个人健康至关重要。

支原体感染的常见途径:呼吸道和泌尿生殖道

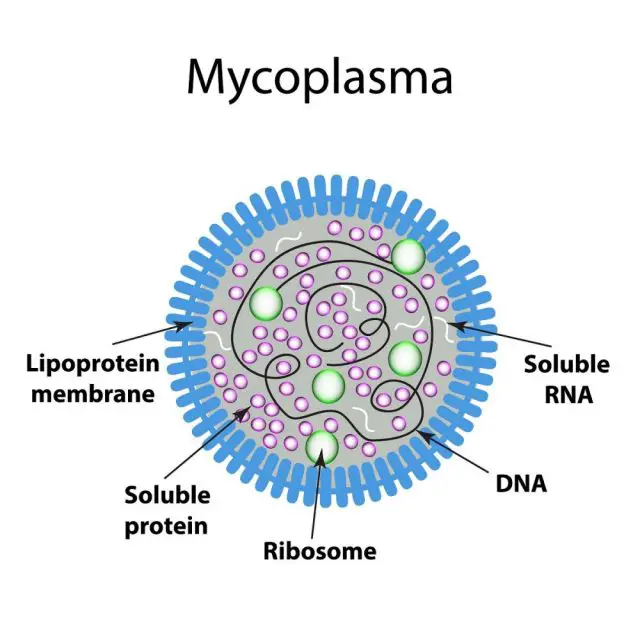

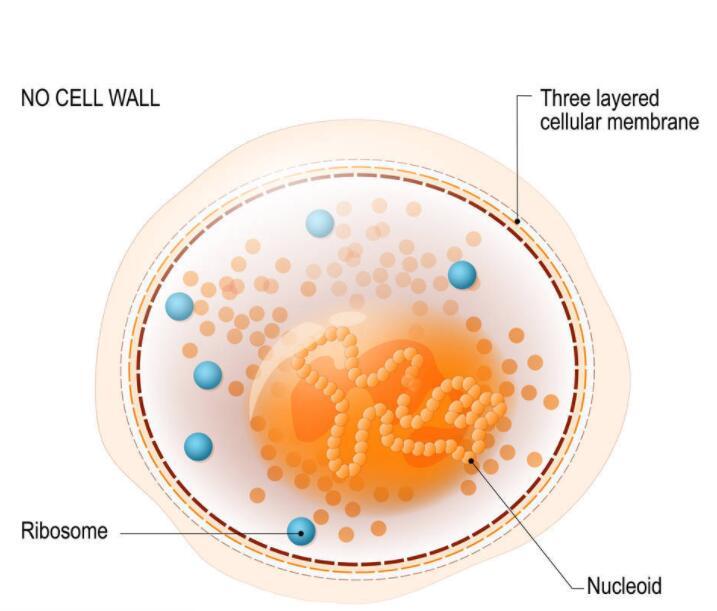

支原体感染,顾名思义,是由支原体引起的感染。支原体是一种缺乏细胞壁的原核微生物,体型微小,能够通过空气飞沫传播,也可经性接触传播。

呼吸道感染是最常见的支原体感染类型,例如肺炎支原体引起的肺炎。其传播途径主要为飞沫传播,当感染者咳嗽或打喷嚏时,含有支原体的飞沫会散播到空气中,健康人吸入后即可感染。

此外,一些支原体还可以通过泌尿生殖道传播,引发泌尿生殖系统感染。这种传播途径主要发生在性行为过程中,感染者与他人发生性接触时,支原体便有机会通过黏膜接触而传播。值得注意的是,并非所有支原体都能引起感染,且感染的严重程度也因支原体种类、宿主免疫力以及其他因素而异。

例如,肺炎支原体感染主要发生在人群聚集的场所,如学校、托儿所等,而生殖道支原体感染则与性行为密切相关。根据公开资料显示,免疫力低下的人群,例如老年人、儿童以及免疫缺陷患者更容易感染支原体。

支原体感染的致病因素及免疫反应

支原体感染的发生,除了与传播途径相关外,还与宿主的免疫力密切相关。支原体本身并不具备很强的致病力,但它能够通过多种机制来干扰宿主细胞的正常功能,从而导致疾病的发生。

首先,支原体可以粘附在宿主细胞表面,并通过分泌各种毒素来破坏细胞膜的完整性,进而导致细胞损伤甚至死亡。其次,支原体还可以诱导宿主的免疫反应,而过度或失衡的免疫反应可能加剧组织损伤,例如炎症反应等。

此外,一些支原体还会产生多种酶类和抗原,这些物质可以进一步加剧感染过程,并增加疾病的严重程度。值得强调的是,免疫力低下是支原体感染的重要危险因素,免疫功能受损的人群更容易感染并出现严重的并发症。

例如,一些研究表明,吸烟、酗酒等不良生活习惯会降低免疫力,从而增加支原体感染的风险。权威机构指出,加强自身免疫力是预防支原体感染的关键措施。

不同类型的支原体感染及其临床表现

- 肺炎支原体肺炎:主要表现为咳嗽、低热、头痛等,部分患者可出现胸痛、呼吸困难等症状。

- 解脲支原体感染:女性常表现为尿道炎、宫颈炎等,男性可能出现非淋菌性尿道炎。

- 人型支原体感染:常表现为呼吸道症状,也可能导致泌尿生殖系统感染。

- 其它支原体感染:症状多样,因感染部位和支原体类型而异,可能涉及呼吸道、泌尿生殖系统、皮肤等。

- 支原体感染的临床表现复杂多样,需要根据具体症状和体征进行综合判断。准确的诊断需要结合临床症状、实验室检查以及影像学检查等多种手段。

支原体感染的诊断与治疗

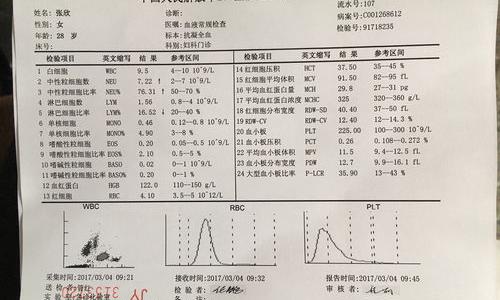

支原体感染的诊断主要依靠实验室检查,例如支原体培养、PCR 检测等。支原体培养是一种传统的检测方法,但培养时间较长,且培养成功率受多种因素影响。PCR 检测则是一种快速、灵敏的检测方法,能够快速检测支原体 DNA,提高诊断效率。

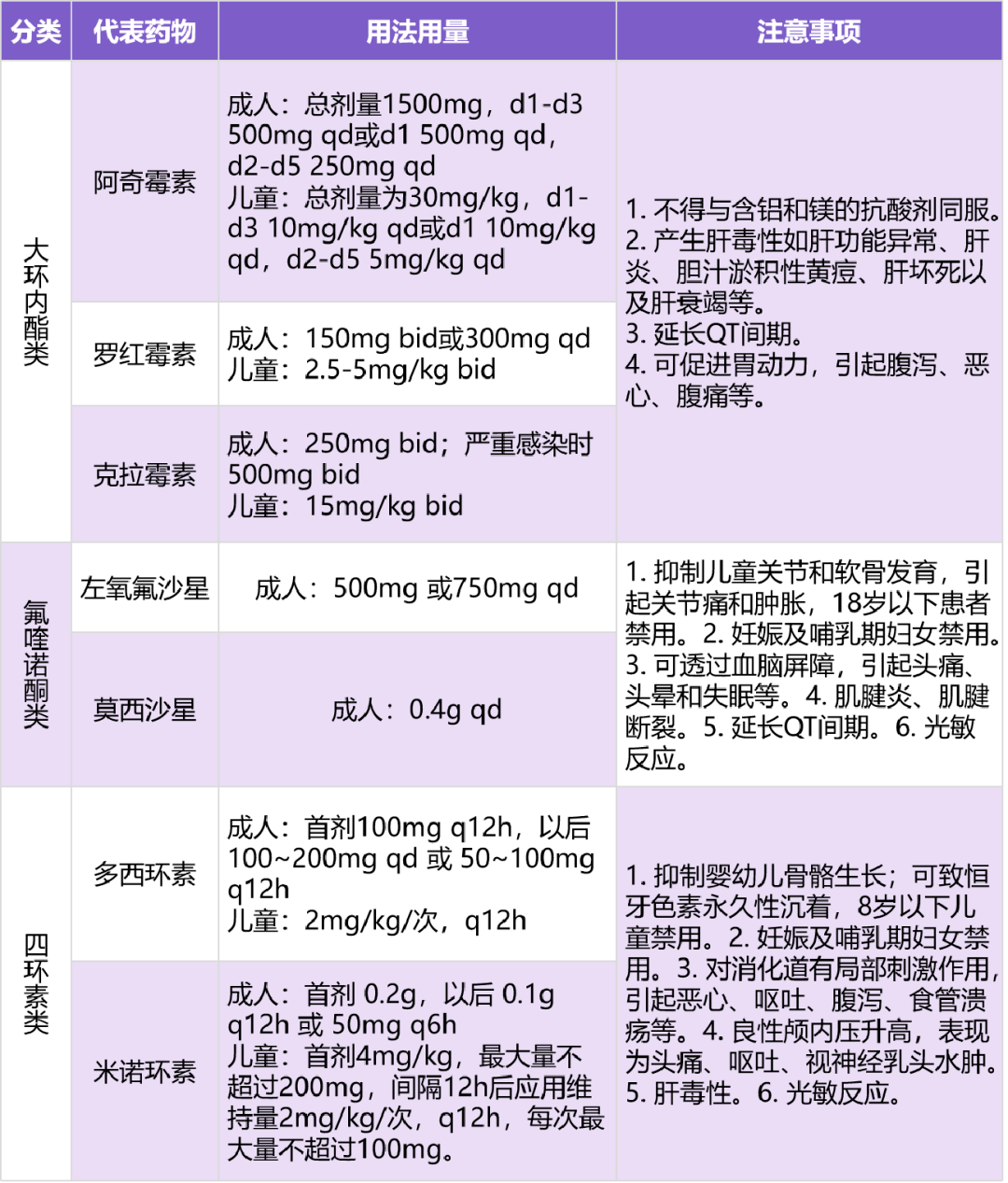

治疗方面,通常采用抗生素治疗,但并非所有抗生素对支原体都有效。大环内酯类抗生素,如阿奇霉素、红霉素等是治疗支原体感染的常用药物。此外,根据感染的部位和严重程度,医生可能还会采取一些支持性治疗措施,例如对症治疗、改善症状等。

在治疗过程中,患者需要严格遵医嘱服用药物,切勿自行停药或更换药物,以免影响治疗效果或导致耐药性的产生。值得注意的是,支原体感染的预后通常良好,但如果治疗不及时或不彻底,可能会导致一些并发症,例如肺炎、脑膜炎等。

根据相关研究表明,及时就医并积极配合治疗,能够有效控制感染,降低并发症的风险。

支原体感染的预防及控制

预防支原体感染的关键在于提高自身免疫力,并避免接触感染源。保持良好的个人卫生习惯,勤洗手、避免接触公共场所的物品,可以有效降低感染风险。

在人群聚集的场所,尤其需要加强通风,保持空气流通,减少支原体传播的机会。对于容易感染支原体的人群,例如免疫力低下者,应尽量避免前往人群密集场所,并做好个人防护,如佩戴口罩等。

此外,加强健康教育,提高公众对支原体感染的认识和了解,也是预防支原体感染的重要措施。普及支原体感染的相关知识,让大家了解其传播途径、症状以及预防措施,可以有效降低感染率。

数据显示,良好的个人卫生习惯、规律的生活作息以及增强免疫力等措施对预防支原体感染具有显著作用。

对于性传播的支原体感染,采取安全的性行为是预防的关键,避免与多个性伴侣发生性接触,或使用安全套等措施能够有效降低感染风险。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1